本文

竜巻に注意しましょう

竜巻について

竜巻は、発達した積乱雲に伴う強い上昇気流によって発生する激しい渦巻きです。

台風や寒冷前線、低気圧など積乱雲が発生しやすい気象条件に伴って発生しやすくなっています。

日頃から、気象庁が発表する「竜巻注意情報」に注意するとともに、積乱雲が近づいている「兆し」があれば、竜巻が発生する可能性がありますので、周りの天気変化に注意してください。

発達した積乱雲が近づく「兆し」

- 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる。

- 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする。

- ヒヤッとした冷たい風が吹き出す。

- 大粒の雨やひょうが降りだす。

※発達した積乱雲が近づいた場合の代表的な現象を記したものです。これらの現象が必ず発生するとは限りません。異変を感じたら早めの避難を心がけてください。

竜巻注意情報を活用しましょう

特に夏から秋にかけて発生が多い「竜巻」。

竜巻は、短時間で狭い範囲に集中して、甚大な被害をもたらすため注意が必要です。

気象庁では、竜巻などの激しい突風に対して注意を呼びかける気象情報として「竜巻注意情報」を発表しているほか、今にも発生する可能性のある地域の詳細な分布を「竜巻発生確度ナウキャスト」で提供しています。

これらの情報を活用して、竜巻から身を守りましょう。

「竜巻発生確度ナウキャスト」<外部リンク>

または、下記の2次元コードをスマートフォンなどで読み取ってください。

竜巻注意情報とは

竜巻注意情報で竜巻への注意を呼びかけます [PDFファイル/216KB]

(気象庁ホームページ「竜巻から身を守る~竜巻注意情報~」より)

竜巻注意情報が発表されたら

周囲の空の様子に注意をしてください。

そのとき、空が急に真っ暗になる、大粒の雨が降り出す、雷鳴が聞こえるなど、積乱雲が近づく兆候が確認された場合には、頑丈な建物に避難するなど身の安全を確保する行動をとってください。

※人が大勢集まる屋外行事や高所作業のように避難に時間がかかる状況では、気象情報や雷注意報にも留意し、早めの避難を心がけてください。

竜巻による被害の特徴

- 短時間で狭い範囲に集中して甚大な被害をもたらします。

- 自動車以上の非常に速い移動スピードになる場合があります。

- 強い竜巻に襲われると、強い風によって建物が倒壊したり、車が転倒することがあります。

- 人や様々なものが飛ばされるだけでなく、巻き上げられたものが猛スピードで飛んでくることもあります。

- 建物の中でも、飛んできたものが窓ガラスを割ったり、壁に刺さったりするので注意が必要です。

このように、甚大な被害を及ぼす恐れのある竜巻等の突風は、狭い範囲で突発的に発生することが多いため、大雨等の予測に比べると、高い精度で予測することは困難です。

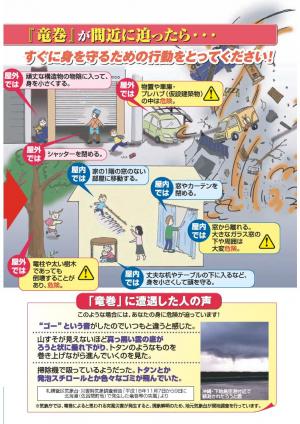

竜巻から身を守るには

屋外では

- 頑丈な建物の中へ避難して身を小さくしてください。

- 避難するときは屋根瓦などの飛散物に注意してください。

- 避難できる建物がない場合は、物陰やくぼみに身をふせてください。

- 車庫・物置・プレハブ(仮設建築物)は危険ですので避難しないでください。

屋内では

- 家の1階で中心部に近い、窓のない部屋(トイレ等)に移動してください。

- 雨戸、窓、カーテンを閉めてください。

- 丈夫な机の下などに入り、頭と首を守ってください。

- 大きなガラス窓の下や周囲は大変危険ですので窓ガラスから離れてください。

(気象庁ホームページ「竜巻から身を守る~竜巻注意情報~」より)

段から心がけておくことは

- 竜巻注意情報等の情報の入手手段を調べておきましょう。

- 屋内外の避難場所・避難方法を考えておきましょう。

- ガラスの破砕防止対策(飛散防止フィルムを貼る等)も有効です。

- 加入している保険が竜巻による被害を対象としているか、確認してみましょう。

その他、気象情報などの入手方法

気象庁や気象台のホームページは、台風や大雨の情報について、定期的に更新されています。

また、大雨や暴風などの警報・注意報及び今後の予測についても掲載されています。

こまめに気象情報を確認するようにしましょう。

「気象庁のホームページ」<外部リンク>