本文

子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、20から30代の女性では一番多いがんです。子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルスが原因で発症しますが、ワクチン接種と定期的に検診を受けることで予防できるといわれています。また、HPVワクチンを早い年齢で接種するほど、子宮頸がんの予防効果が高いとされています。

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)定期予防接種

対象年齢

小学6年生から高校1年生相当の女子

※標準的な接種期間(望ましい期間)は、中学校1年生相当です。

※平成20年度生まれは、キャッチアップ接種と同様の扱いになります。

接種回数

2回または3回(接種開始年齢による)

予診票について

予診票は、標準的な接種年齢(望ましい期間)とされる中学校1年生相当の年度に個別に送付致します。

転入等で予診票が手元にない方については、医療保健担当(0554-62-4134)へご連絡ください。

注意事項

サーバリックス(2価ワクチン)、ガーダシル(4価ワクチン)、シルガード9(9価ワクチン)の3種類があります。原則、2回または3回の接種において、同一のワクチンを接種します。サーバリックス・ガーダシルを接種している方でシルガード9を希望される方は、残りの回数をシルガード9に変更することができます。詳しくは接種の医療機関へお問い合わせください。

予診票等の書類は対象者宛郵送します。

ワクチン接種の有効性及び安全性等について理解していただいたうえで接種してください。

上野原市内医療機関での接種の際には保護者の同伴が必要になります。

シルガード9(9価ワクチン)について

令和5年4月1日から、9価HPVワクチンが定期予防接種として接種できるようになりました。原則では2回または3回の接種を同じワクチンで実施します。

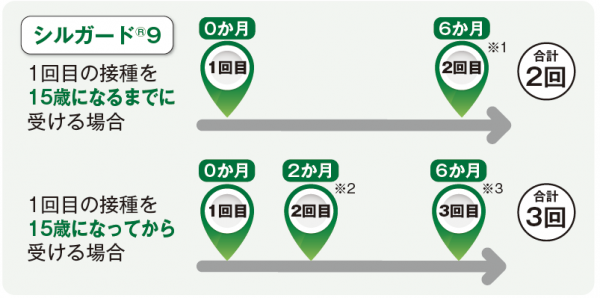

シルガード9(9価ワクチン)接種スケジュール

標準的な接種間隔

※厚生労働省HPより抜粋

初回接種時の年齢が15歳未満であれば、2回の接種で完了とすることができます。(15歳以上の者に初回接種を行う場合は、これまでどおり3回です)

2回接種の場合、1回目を接種した後、6か月の間隔をおいて2回目を接種します。

3回接種の場合、2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。

関連リンク

- 厚生労働省ホームページ(子宮頸がん)<外部リンク>

- HPVワクチンについて知ってください~リーフレット(厚生労働省)<外部リンク>

- HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

注意事項

定期予防接種を受けるときは保護者の同伴が必要です。特段の理由で保護者が同伴できない場合、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が同伴することは差し支えありませんが、この場合、予診票のほかに委任状を医療機関に提出していただきます。詳細はお問い合わせください。

定期予防接種実施医療機関

HPVワクチン接種による副反応について

主な副反応は、発熱や局所反応(疼痛、発赤、腫脹)です。また、ワクチン接種後に注射による痛みや心因性の反応等による失神が現れることがあります。失神による転倒を避けるため、接種後30分程度は体重を預けることができる背もたれのあるソファに座るなどして様子をみてください。

まれに報告される副反応としては、アナフィラキシー様症状(ショック症状、じんましん、呼吸困難など)、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)等が報告されています。

副反応が起こったら

- 予防接種を受けたあと、まれに副反応が起こることあります。接種後に、注射部位の腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。

- 定期の予防接種が原因で健康被害が生きた場合、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種後健康被害救済制度 [PDFファイル/587KB]による給付を受けられます。

子宮頸がん予防ワクチン接種後の痛みの診療について

国から、子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応により、痛みやしびれ等が持続している場合(2から4週間程度)「痛みセンター連絡協議会に所属する医療機関」で適切な医療を提供するための診療体制が整ったとの情報提供がありました。

ワクチン接種後に上記のような副反応が持続し、「痛みセンター連絡協議会所属医療機関」を受診する際は、これまでの検査結果や診療内容が記載されている「診療情報提供書」が必要になります。